Artículo Original |

Estimación de la huella de carbono digital en el Campus La María de la Universidad Técnica Estatal de Quevedo, Los Ríos, Ecuador

Assessing the digital carbon footprint of La María Campus at the Technical State University of Quevedo, Ecuador

Angelita

Leonor, Bosquez-Mestanza ![]()

![]() ; Samantha Marlene, Puente-Bósquez

; Samantha Marlene, Puente-Bósquez ![]() ; Verónica Paulina, López-Pérez

; Verónica Paulina, López-Pérez ![]() ; Alex Leonel, Cañar-Rivas

; Alex Leonel, Cañar-Rivas ![]() ; Martin Italo, Orrala-Icaza

; Martin Italo, Orrala-Icaza![]() ; Carlos Alberto. Nieto-Cañarte

; Carlos Alberto. Nieto-Cañarte ![]()

Universidad Técnica Estatal de Quevedo, Ecuador.

Resumen

La acelerada transformación digital ha introducido una nueva dimensión en los estudios ambientales: la huella de carbono digital, entendida como las emisiones de dióxido de carbono derivadas del uso cotidiano de Tecnologías de la Información y la Comunicación. En este contexto, se desarrolló un estudio en el Campus La María de la Universidad Técnica Estatal de Quevedo durante el año 2023, con el objetivo de estimar el impacto ambiental asociado al ecosistema digital universitario. Se empleó un enfoque metodológico riguroso, basado en encuestas estratificadas aplicadas a estudiantes, docentes y empleados, con el fin de caracterizar los patrones de uso tecnológico. Los resultados evidenciaron una alta dependencia de dispositivos como smartphones y enrutadores, elementos clave en la generación de emisiones. Para el cálculo preciso de la huella de carbono digital, se utilizó la herramienta certificada del Öko-Institut e.V., complementada con análisis estadísticos avanzados mediante el software SPSS (versión 25). La prueba de normalidad de Kolmogórov-Smirnov (p < 0,05; p = 1,2037 × 10⁻³⁹) indicó que los datos no siguen una distribución normal, lo que justificó la aplicación de la prueba no paramétrica de Kruskal-Wallis. El resultado (p = 0,502) permitió retener la hipótesis nula, concluyendo que no existen diferencias significativas entre las facultades en cuanto a la distribución de la huella de carbono digital. Estos hallazgos ofrecen insumos valiosos para el diseño de estrategias institucionales orientadas a la sostenibilidad digital en contextos educativos.

Palabras clave: digitalización, tecnologías de la información y comunicación (TIC), emisiones de dióxido de carbono, Öko-Institut e.V.

Abstract

The accelerated digital transformation has introduced a new dimension to environmental studies: the digital carbon footprint, defined as the carbon dioxide emissions resulting from the daily use of Information and Communication Technologies. In this context, a study was conducted in 2023 at the La María Campus of the Technical State University of Quevedo, to assess the environmental impact of its digital ecosystem. A rigorous methodological approach was employed, including stratified surveys administered to students, faculty, and staff to characterize technology usage patterns. The findings revealed a high dependence on devices such as smartphones and routers—key contributors to emissions. To calculate the digital carbon footprint with precision, the certified tool from Öko-Institut e.V. was used, alongside advanced statistical analyses via SPSS software (version 25).The Kolmogorov-Smirnov normality test (p < 0.05; p = 1.2037 × 10⁻³⁹) indicated that the data did not follow a normal distribution, justifying the use of the non-parametric Kruskal-Wallis test. The result (p = 0.502) supported the null hypothesis, concluding that there were no significant differences among faculties regarding the distribution of the digital carbon footprint. These findings provide valuable insights for designing institutional strategies aimed at digital sustainability in educational contexts.

Keywords: digitalization, information and communication technologies (ICT), carbon dioxide emissions, Öko-Institut e.V..

|

Recibido/Received |

15-04-2025 |

Aprobado/Approved |

17-08-2025 |

Publicado/Published |

18-08-2025 |

Introducción

En los albores del siglo XXI, la digitalización ha emergido como una fuerza transformadora que redefine tanto las dinámicas socioeconómicas globales como los patrones de interacción humana y el desarrollo tecnológico (García Sánchez et al., 2018). Esta ubicuidad digital, aunque ha catalizando avances sin precedentes en eficiencia, comunicación y democratización del conocimiento, conlleva una contrapartida ambiental crítica: la huella de carbono digital (Belkhir & Elmeligi, 2018; Malmodin & Lundén, 2018). Este concepto, fundamental para la sostenibilidad contemporánea, se define como la cuantificación de dióxido de carbono (CO₂) y otros gases de efecto invernadero (GEI) emitidos a la atmósfera como consecuencia directa de las actividades vinculadas con las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) (Cordella et al., 2021). Esta huella puede cuantificarse y atribuirse a escala individual, organizacional o comunitaria, reflejando el impacto ambiental acumulado de nuestras interacciones con el ecosistema digital (Battistini et al., 2023).

La expansión exponencial de la digitalización genera dos efectos primordiales que intensifican esta problemática ambiental (Santarius et al., 2023). Primero, se observa un incremento exponencial en la demanda global de dispositivos electrónicos (Cordella et al., 2021). La evolución tecnológica constante impulsa la necesidad de equipos con mayor velocidad de procesamiento, capacidad de almacenamiento ampliada, eficiencia energética optimizada y diseños progresivamente sofisticados (Fernández et al., 2022). Esta dinámica implica una demanda creciente de recursos para la fabricación, transporte y gestión de residuos de estos dispositivos (Saldaña-Durán & Messina-Fernández, 2021). Segundo, el volumen exponencial de datos e información generado diariamente, producto del uso intensivo de internet y actividades virtuales diversas, demanda nuevos paradigmas para la gestión, procesamiento y almacenamiento informacional (Sampedro Guamán et al., 2021). Esta realidad se materializa en una infraestructura digital progresivamente compleja y energéticamente intensiva, dominada por centros de datos y computación en la nube (Arthi & Shahul Hamead, 2013).

Las actividades antropogénicas han constituido, históricamente, los principales vectores del deterioro ambiental global, generando efectos de magnitud considerable que modifican sustancialmente el equilibrio ecosistémico (Li et al., 2023). Dentro de este espectro, las TIC, paradójicamente percibidas como herramientas "limpias" o desmaterializadas, representan actividades que generan directa e indirectamente cantidades considerables de GEI mediante el uso de dispositivos electrónicos y el consumo energético necesario para fabricar y operar toda la infraestructura TIC (Tucho & González de Eusebio, 2020; Bazán-Díaz et al., 2022). Este consumo contribuye significativamente al incremento de CO₂ y otros contaminantes que aceleran el calentamiento global (Li et al., 2021). Adicionalmente al impacto inherente de la infraestructura tecnológica, las prácticas cotidianas de los usuarios inciden directamente en la magnitud de la huella de carbono digital (Agrawal, 2021). Acciones aparentemente triviales, como mantener cargadores conectados sin uso, no cerrar aplicaciones en segundo plano, conservar salvapantallas activos o mantener permanentemente activados Wi-Fi o Bluetooth, contribuyen al consumo energético innecesario y, consecuentemente, a la emisión de GEI (Kamilaris et al., 2015).

La contaminación digital, conceptualizada como las emisiones de GEI producidas por cada actividad digital ejecutada, constituye una forma de polución frecuentemente inadvertida, pero con una huella ambiental significativa que abarca desde la infraestructura de red hasta los equipos electrónicos (Steenhof et al., 2012). Ahora bien, la preocupación por la huella de carbono digital ha trascendido el ámbito académico, integrándose en las agendas de desarrollo sostenible nacionales e internacionales (Braulio-Gonzalo & Bovea, 2020). En Ecuador, se han implementado diversas iniciativas para mitigar esta huella, destacando aquellas lideradas por empresas de telecomunicaciones, enfocadas en el reciclaje de dispositivos electrónicos (Saldaña-Durán & Messina-Fernández, 2021).

Esta práctica resulta crucial al reducir la necesidad de producir nuevos equipos, disminuyendo las emisiones de GEI asociadas con la fabricación y distribución de componentes electrónicos (Cordella et al., 2021), representando un aporte tangible para mitigar el impacto ambiental tecnológico y reducir la huella de carbono digital nacional. Complementariamente, la Superintendencia de Telecomunicaciones (SUPERTEL) ha propuesto la implementación de regulaciones para dispositivos inteligentes, incluyendo conversión energética, estandarización de conectores y reutilización de equipos, con el objetivo de fomentar la integración tecnológica para la prestación de servicios y promover prácticas de reciclaje y eliminación segura de desechos tecnológicos, elementos fundamentales para reducir la huella de carbono digital nacional.

La digitalización, entendida como la adopción de herramientas tecnológicas para optimizar procesos, implica una adaptación al uso de estas tecnologías y una transformación en la gestión informacional, buscando incrementar la velocidad y eficacia en las tareas organizacionales (Szyszka et al., 2022). No obstante, el impacto social no es exclusivamente positivo; a pesar de la percepción de un impacto ambiental mínimo, la fabricación, uso y disposición final de las TIC contribuyen significativamente a la generación de residuos electrónicos y emisiones de carbono (Patsavellas & Salonitis, 2019). Este crecimiento desmedido de la huella de carbono digital genera efectos significativos en el entorno socioambiental, desviando el progreso hacia la neutralidad de carbono establecida en la Agenda 2030 (De Felice & Petrillo, 2021).

La solución a este desafío radica en la integración de nuevos modelos de gestión basados en energías renovables que optimicen tanto la infraestructura de centros de datos como el uso eficiente de internet y almacenamiento de datos en la nube (Akindeji et al., 2019). Un incremento en el nivel de desarrollo de la economía digital puede resultar en una reducción del impacto negativo que la estructura energética ejerce sobre las emisiones de carbono (Li et al., 2021). La complejidad y urgencia de este desafío ambiental han motivado la determinación de la huella de carbono digital en relación con las actividades académicas generadas en el Campus La María de la Universidad Técnica Estatal de Quevedo (UTEQ), según señalan Canta Honores & Quesada Llanto (2021) y Battistini et al. (2023).

Con el propósito de abordar esta problemática ambiental, se formula la siguiente pregunta central de investigación: ¿Cómo incide el uso de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), asociadas a las actividades académicas del campus, en la generación de huella de carbono digital? Este fenómeno representa una preocupación creciente en la agenda ambiental global, dado que las emisiones derivadas del uso digital suelen producirse de forma inadvertida, en gran parte por la escasa comprensión y limitada conciencia ecológica de los usuarios tecnológicos (Blaj-Ward & Winter, 2019).

La digitalización, con la economía digital como uno de sus principales motores productivos e internet como herramienta esencial en la cotidianidad, ocupa un papel central en la sociedad actual (Liendo & Servent, 2011). Sin embargo, el crecimiento acelerado de este sector ha provocado un incremento sustancial en las emisiones de GEI, directamente vinculadas a la infraestructura y tecnología necesarias para mantener la conectividad global (Malmodin & Lundén, 2018). En consecuencia, la huella de carbono digital exige atención y conciencia ambiental prioritarias (Santarius et al., 2023).

Resulta fundamental identificar con precisión las actividades digitales que más contribuyen a estas emisiones, incluyendo el uso de dispositivos electrónicos, la operación de servidores web, el funcionamiento de centros de datos y el almacenamiento en la nube (Sampedro Guamán et al., 2021). Comprender el impacto específico de estas actividades en la huella de carbono global es esencial, ya que su aumento descontrolado puede generar efectos ambientales adversos significativos, socavando los esfuerzos globales de sostenibilidad (Kapuka et al., 2017). Identificar las actividades digitales más contaminantes dentro del entorno académico y cuantificar su impacto en la huella de carbono digital del Campus La María permitirá desarrollar estrategias efectivas y focalizadas para mitigar la contaminación digital.

Desde la optimización de recursos hasta programas de concienciación y eficiencia energética, estas iniciativas contribuirán directamente a la preservación ambiental y la promoción de un desarrollo sustentable en la era digital (Roux, 2020). Esto beneficiará no solo el entorno inmediato de la UTEQ, sino que también servirá como modelo para otras instituciones educativas y comunidades que buscan armonizar el progreso tecnológico con la responsabilidad ambiental, en consonancia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030, específicamente el ODS 13: Acción por el clima, y su relación con el Objetivo 12 del Plan de Creación de Oportunidades: Fomentar modelos de desarrollo sostenibles aplicando medidas de adaptación y mitigación al cambio climático (De Felice & Petrillo, 2021).

Materiales y métodos

En el Campus La María de la Universidad Técnica Estatal de Quevedo, está localizada en el km 7 1/2 de la vía Quevedo-Mocache, provincia de Los Ríos, situada al sur de la comisaría Radar Cámara, y al suroeste de la zona de recreo Tenis Club (Figura 1). Esta investigación se desarrolló bajo un enfoque mixto (cuantitativo-cualitativo), integrando métodos estadísticos y analíticos para abordar de manera holística la huella de carbono digital en contextos universitarios. El componente cuantitativo permitió calcular emisiones asociadas al consumo tecnológico mediante el análisis de datos sobre dispositivos, hábitos digitales y variables sociodemográficas. Paralelamente, el enfoque cualitativo exploró percepciones y comportamientos ambientales a través de encuestas, aportando una comprensión contextualizada del fenómeno.

Se empleó un diseño correlacional para identificar relaciones entre variables institucionales (facultad, género, edad, cargo) y un enfoque descriptivo para caracterizar los resultados.

Figura 1. Mapa de ubicación del Campus ¨La María¨ de la UTEQ

Diagnóstico de la situación actual por la digitalización

Para determinar el diagnóstico de la comunidad universitaria del Campus ´La María´ de la Universidad Técnica Estatal de Quevedo, se aplicaron encuestas para lo que fue necesario identificar del tamaño de la muestra y calcular las tres poblaciones existentes en el sitio de estudio (estudiantes, docentes y empleados), de esta manera, se obtuvo la estimación de la huella de carbono digital generada por las actividades académicas realizadas en el campus.

Según datos proporcionados por el Sistema de Gestión Académica (SGA) de la Universidad Técnica Estatal de Quevedo, el Campus ¨La María¨, cuenta con una población de 5982 estudiantes inscritos en el período 2023, y según datos proporcionados por Recursos humanos el campus La María de la Universidad Técnica Estatal de Quevedo, cuenta con una población de 264 docentes y 25 empleados para lo cual se determinó el tamaño de la muestra mediante la metodología descrita por (Pérez Ruíz, 2019), se obtuvo el número de encuestados con exactitud simulando un nivel de confianza del 95% y un error de estimación del 5%, para ello se efectuó mediante en empleó de la siguiente ecuación.

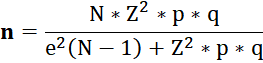

Para determinar el tamaño de la muestra.

|

|

|

Dónde:

n: Tamaño de muestra

N: Tamaño de la población universitaria.

Z: Nivel de confianza (95%; 1.96).

p: Probabilidad de ocurrencia (0.5).

q: Probabilidad de no ocurrencia (1-p).

e: Error de estimación (5%; 0.05).

Una vez aplicada la ecuación se determinó que el número de encuestas aplicadas a los en el Campus ¨La María¨ es de 361 estudiantes, 156 docentes y 23 empleados.

Una vez realizada las encuestas correspondientes, se llevó a cabo la digitalización de los datos recolectados. Este proceso implicó la conversión de las respuestas obtenidas en formato físico a datos digitales los cuales fueron procesados por computadora específicamente mediante programa informático Microsoft Excel. Mediante este procedimiento, se realizó un análisis exhaustivo de las respuestas, permitiendo la identificación y la exploración de las relaciones entre las distintas variables investigadas. Esta digitalización facilitó la manipulación y el tratamiento de los datos, lo cual fue de utilidad para la extracción de conclusiones más precisas y detalladas de la investigación.

Se utilizó la calculadora de Huella de Carbono Digital certificada por el Instituto alemán Öko-Institut (Gröger, 2020), la cual determina los niveles de emisiones de gases de efecto invernadero por las actividades digitales. Al introducir estos datos en los parámetros de la calculadora, se mostró el resultado de las emisiones totales generadas por el uso de dispositivos y servicios digitales. Estos fueron expresados en kilogramos de dióxido de carbono equivalente por año (kg CO2 eq /año). Además, fue posible observar los resultados totales de manera individual o colectiva.

Tras la obtención de los datos de cada subpoblación, se procedió al análisis técnico de los gráficos generados por la calculadora digital de emisiones, con el objetivo de identificar el grupo que presenta mayor impacto ambiental derivado de sus actividades digitales. Para evaluar diferencias significativas entre facultades, se aplicó una prueba de normalidad seguida de una comparación de medias mediante el test no paramétrico de Kruskal-Wallis (p < 0,05), dada la naturaleza de los datos.

El proceso de digitalización de la información se realizó inicialmente en Microsoft Excel, permitiendo una estructuración eficiente de las respuestas obtenidas en las encuestas. Posteriormente, los datos fueron exportados al software estadístico SPSS para su análisis inferencial. Complementariamente, se empleó ArcGIS para la elaboración de un mapa georreferenciado del área de estudio, facilitando la visualización espacial de los patrones de consumo tecnológico y su correlación con las emisiones de carbono digital.

Resultados

La caracterización demográfica de la población encuestada, conformada por estudiantes, docentes y empleados de la institución universitaria, revela una distribución por género donde el 59,00% corresponde al género masculino, mientras que el 41,00% restante representa al género femenino, estableciendo así una predominancia masculina en la comunidad universitaria objeto de estudio.

Respecto a la distribución etaria, los datos evidencian la segmentación de la muestra en tres rangos de edad: 17-30 años, 31-45 años y >45 años. El grupo etario más numeroso corresponde al rango de 17 a 30 años con 386 encuestados (71,48%), seguido por el grupo de 31 a 45 años con 119 participantes (22,04%), y finalmente el rango de >45 años con 35 encuestados (6,48%). Esta distribución refleja el perfil característico de una comunidad universitaria con predominancia de población joven.

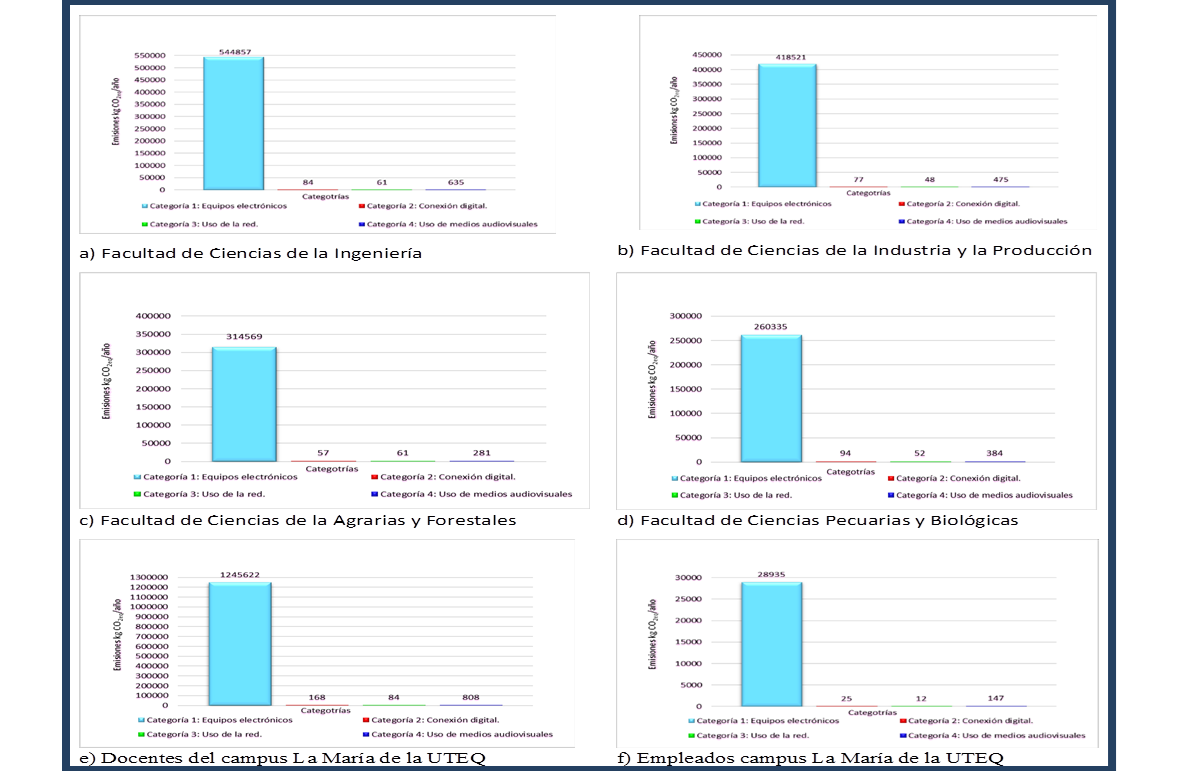

Figura 2. Categorías generadoras de huella de carbono digital

En cuanto a la composición por rol institucional, la distribución de la muestra revela que el 67,00% de los participantes corresponde a estudiantes, el 29,00% a docentes y el 4,00% a empleados administrativos. Esta representación evidencia la estructura típica de una institución de educación superior, donde los estudiantes constituyen el grupo mayoritario, seguido por el personal docente y, en menor proporción, el personal administrativo. Se procedió a categorizar sistemáticamente los dispositivos electrónicos identificados en las encuestas (Figura 2), facilitando así un proceso de análisis más comprensivo y estructurado.

Los resultados presentados en la Figura 3a revelan patrones diferenciados de adopción tecnológica en la población universitaria del Campus La María-UTEQ, evidenciando una marcada heterogeneidad en la penetración de dispositivos electrónicos según su tipología. El análisis cuantitativo demuestra que los smartphones constituyen el dispositivo de mayor adopción con el 93,00% de usuarios, seguido por las computadoras portátiles (laptop) con el 85,19% de adopción, estableciendo estos dispositivos como tecnologías fundamentales en el ecosistema digital universitario. En el segmento de dispositivos de conectividad, los enrutadores (router) presentan una adopción considerable del 93,33%, mientras que las tabletas muestran una penetración del 85,56%. Contrariamente, los dispositivos de nicho tecnológico como smartwatches evidencian una adopción del 82,96%, y los gadgets electrónicos presentan el 56,30% de penetración, sugiriendo una adopción selectiva basada en necesidades específicas o preferencias individuales.

Figura 3. Preferencia del usuario por categorías generadoras de huella de carbono digital

La Figura 3b ilustra la infraestructura de conectividad digital, donde el internet de banda ancha emerge como el servicio predominante con el 70,74% de adopción, contrastando significativamente con el internet móvil que presenta el 40,93% de usuarios activos. Esta disparidad sugiere una preferencia institucional por conexiones fijas de alta velocidad para actividades académicas intensivas en datos. El análisis de servicios digitales presentado en la Figura 3c revela que el almacenamiento en la nube presenta una adopción del 33,33%, evidenciando una penetración moderada hacia modelos de gestión de información deslocalizada.

Finalmente, la Figura 3d demuestra patrones heterogéneos en el consumo de servicios de streaming y comunicación digital: el streaming de música lidera con el 77,41% de adopción, seguido por streaming de video con DSL (76,67%), videoconferencias (77,04%) y videochat móvil (65,74%). Estos hallazgos sugieren una estratificación tecnológica en la comunidad universitaria, donde dispositivos esenciales para la conectividad y productividad académica presentan tasas de penetración superiores al 85,00%, mientras que tecnologías complementarias o especializadas muestran adopción variable entre el 33,33% y 82,96%, reflejando diferentes perfiles de dependencia digital y necesidades tecnológicas específicas según el rol institucional y las actividades académicas desarrolladas.

Huella de carbono digital del Campus “La María” mediante la utilización de la calculadora de CO2 de Öko-Institut e.V

Una vez aplicado los instrumentos para la recolección se procedió al tratamiento de la información, en donde se muestran los resultados obtenidos con su interpretación de la encuesta realizada con anterioridad, basados en los dispositivos electrónicos que los miembros del Campus utilizan para llevar a cabo sus actividades académicas.

Cálculo de la Huella de carbono digital en la FCI

En la Facultad de Ciencias de la Ingeniería (Figura 4a), la huella de carbono digital anual alcanzó un total de 545.637,00 kg CO₂eq. Este valor se distribuye principalmente en la categoría de equipos electrónicos, donde los enrutadores representan la mayor contribución con 437.947,00 kg CO₂eq/año, seguidos por computadores portátiles (53.996,00), de escritorio (18.715,00), impresoras (15.492,00) y smartphones (18.475,00). Otros dispositivos como tabletas, smartwatch y gadgets electrónicos aportan valores menores. Las categorías restantes incluyen la conexión digital (84,00 kg CO₂eq/año), el uso de la red (61,00) y los medios audiovisuales (635,00), destacando el videochat móvil como el mayor emisor dentro de esta última.

Por su parte, la Facultad de Ciencias de la Industria y Producción (Figura 4b) registró una huella total de 419.121,00 kg CO₂eq/año. Nuevamente, los enrutadores lideran las emisiones con 272.655,00 kg CO₂eq, seguidos por computadores de escritorio (61.603,00), portátiles (49.339,00) e impresoras (22.629,00). Los smartphones aportan 10.625,00 kg CO₂eq, mientras que tabletas, smartwatch y gadgets electrónicos suman cantidades menores. Las emisiones por conexión digital ascienden a 77,00 kg CO₂eq, el almacenamiento en la nube a 48,00, y el uso de medios audiovisuales a 475,00, siendo el streaming de video con DSL el más significativo.

En la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales (Figura 4c), se estimó una huella de carbono digital de 314.968,00 kg CO₂eq/año. Los enrutadores continúan siendo el principal foco de emisiones (218.890,00), seguidos por computadores portátiles (32.992,00), de escritorio (33.792,00), impresoras (17.943,00) y smartphones (10.091,00). Las categorías de conexión digital y uso de red aportan 57,00 y 61,00 kg CO₂eq respectivamente, mientras que los medios audiovisuales suman 281,00 kg CO₂eq, con el video DSL como el mayor contribuyente.

La Facultad de Ciencias Pecuarias y Biológicas (Figura 4d) presentó una huella total de 260.865,00 kg CO₂eq/año. Los enrutadores generaron 184.850,00 kg CO₂eq, seguidos por computadores de escritorio (29.725,00), portátiles (17.381,00), impresoras (19.989,00) y smartphones (8.145,00). Las emisiones por conexión digital alcanzaron los 94,00 kg CO₂eq, el almacenamiento en la nube 52,00, y los medios audiovisuales 384,00, destacando el videochat móvil como el principal emisor en esta categoría.

En cuanto a los docentes del Campus La María de la Universidad Técnica Estatal de Quevedo (Figura 4e), se obtuvo la huella de carbono digital más elevada: 1.246.736,00 kg CO₂eq/año. Los enrutadores fueron responsables de 949.494,00 kg CO₂eq, seguidos por computadores portátiles (131.826,00), de escritorio (77.663,00), impresoras (48.382,00) y smartphones (37.603,00). Las categorías de conexión digital y uso de red sumaron 168,00 y 84,00 kg CO₂eq respectivamente, mientras que los medios audiovisuales aportaron 808,00 kg CO₂eq, con el videochat móvil como el mayor emisor.

Finalmente, los empleados del mismo campus (Figura 4f) generaron una huella de carbono digital de 29.119,00 kg CO₂eq/año. Aunque significativamente menor que la de los docentes, los enrutadores siguen siendo el principal componente (20.536,00), seguidos por computadores portátiles (3.362,00), de escritorio (3.222,00), impresoras (948,00) y smartphones (719,00). Las emisiones por conexión digital fueron de 25,00 kg CO₂eq, el almacenamiento en la nube de 12,00, y los medios audiovisuales sumaron 147,00 kg CO₂eq.

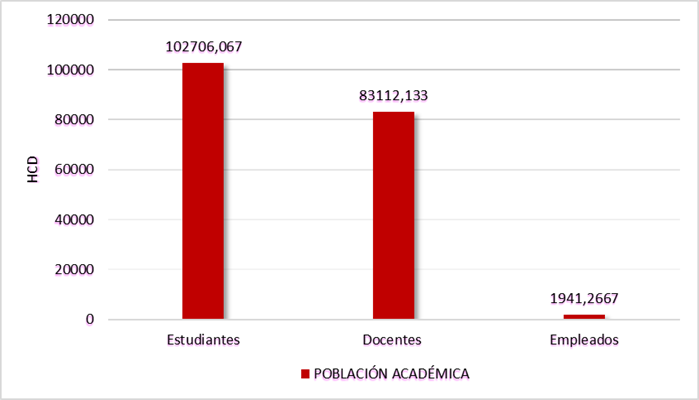

Con relación a cada uno de los resultados y análisis descriptivos estimados con anterioridad se pudo comprobar y tal como se nuestra en la (Figura 5) que de las cuatro Facultades la que tiene una significante huella de carbono digital es la Facultad de Ciencias de la Ingeniería logrando un estimado de 545637 kg CO2eq/a, la cantidad de dispositivos electrónicos y el tiempo de uso de estos inciden de manera notable en los estudiantes de la facultad en mención.

Figura 5. Huella de carbono digital total de la población universitaria

Además, la población total de estudiantes es la que mayor representa en su totalidad de las áreas en estudio con un valor de 1.540.591 lo que conlleva a una diferencia considerable ya que esta huella está representada por todas las facultades del campus. Sin embargo, es importante resaltar que la población de docentes y empleados también poseen una huella de carbono digital considerable. Asimismo, se destaca que la huella de carbono digital de todo el campus, abarcando las tres poblaciones, corresponde a 2.816.446 kg CO2eq/a

Dado que el tamaño muestral supera los 50 registros, se procedió a aplicar la prueba de normalidad de Kolmogórov-Smirnov. Los resultados obtenidos indicaron que los datos no se ajustan a una distribución normal, evidenciado por un valor p significativamente inferior al umbral convencional (p < 0,05; p = 1,2037 × 10⁻³⁹). Ante esta condición, se optó por realizar un análisis estadístico no paramétrico mediante la prueba de Kruskal-Wallis, cuyo resultado (p = 0,502) sugiere que no existen diferencias estadísticamente significativas entre los grupos evaluados (p > 0,05). En consecuencia, se retiene la hipótesis nula, lo que permite concluir que la distribución de la huella de carbono digital es homogénea entre las distintas facultades consideradas en el estudio.

La Figura 6 muestra el promedio de la huella de carbono digital donde fueron considerados todos los dispositivos electrónicos previamente estudiados con relación a las facultades y grupos del Campus. De las cuatro facultades se puede evidenciar que la que mayormente genera kg CO2eq/año es la Facultad de Ciencias de la Ingeniería y se ve una significancia elevada correspondiente a los docentes debido a que se engloban todos los docentes del campus.

Figura 6. Promedio de la huella de carbono digital del campus La María

Discusión

Se revelan una realidad compleja sobre la huella de carbono digital en el Campus La María de la Universidad Técnica Estatal de Quevedo, evidenciando patrones de consumo tecnológico que reflejan tanto las necesidades académicas contemporáneas como los desafíos ambientales emergentes. La cuantificación total de 2.816.446 kg CO₂eq/año para toda la comunidad universitaria constituye un indicador significativo del impacto ambiental asociado a las actividades digitales en instituciones de educación superior, corroborando las proyecciones de Belkhir & Elmeligi (2018) sobre el crecimiento exponencial de las emisiones del sector TIC.

La predominancia de los enrutadores como principal fuente de emisiones en todas las dependencias evaluadas, representando entre el 63% y 80% de la huella total según los dispositivos analizados, coincide con los planteamientos de Sampedro Guamán et al. (2021) sobre el impacto significativo de la infraestructura de conectividad en los centros de datos y redes institucionales. Este patrón sugiere que las instituciones universitarias, al priorizar la conectividad como elemento fundamental para las actividades académicas, generan inadvertidamente un impacto ambiental considerable a través de la infraestructura de red, fenómeno que Steenhof et al. (2012) identifican como uno de los componentes menos visibles, pero más significativos de la contaminación digital.

La estratificación tecnológica observada en los resultados, donde dispositivos esenciales como smartphones (93,00%) y laptops (85,19%) presentan tasas de adopción superiores al 85%, mientras que tecnologías complementarias muestran penetración variable entre 33,33% y 82,96%, refleja lo que Cordella et al. (2021) describen como la diferenciación en patrones de consumo digital según las necesidades específicas de cada usuario. Esta heterogeneidad en la adopción tecnológica sugiere que las estrategias de mitigación deben ser diferenciadas, focalizándose prioritariamente en los dispositivos de mayor penetración y uso intensivo, como proponen Kamilaris et al. (2015) en su análisis de buenas prácticas para el ahorro energético en campus universitarios.

La distribución demográfica de la muestra, con predominancia masculina (59,00%) y concentración etaria en el rango de 17-30 años (71,48%), es consistente con los patrones típicos de adopción tecnológica identificados por García Sánchez et al. (2018), quienes señalan que las poblaciones jóvenes tienden a presentar mayor dependencia digital y, consecuentemente, mayor huella de carbono asociada. Sin embargo, el análisis estadístico mediante la prueba de Kruskal-Wallis (p = 0,502) reveló que no existen diferencias significativas entre facultades, sugiriendo que la huella de carbono digital está más relacionada con patrones institucionales generales que con especificidades disciplinarias, contrario a lo que podría esperarse según las diferencias en intensidad tecnológica entre carreras.

Los docentes del campus presentaron la huella de carbono digital más elevada (1.246.736,00 kg CO₂eq/año), resultado que puede explicarse por varios factores convergentes. Primero, la naturaleza de las actividades académicas docentes requiere un uso intensivo y prolongado de tecnologías digitales para preparación de clases, investigación, comunicación institucional y gestión académica, como documentan Szyszka et al. (2022) en su análisis sobre la digitalización escolar. Segundo, los docentes tienden a mantener múltiples dispositivos activos simultáneamente y por períodos extendidos, incrementando tanto el consumo energético directo como las emisiones asociadas a la fabricación y mantenimiento de equipos, fenómeno que Malmodin & Lundén (2018) identifican como un factor multiplicador del impacto ambiental en usuarios profesionales de TIC.

La diferencia sustancial entre la huella de los estudiantes (1.540.591 kg CO₂eq/año) y los empleados (29.119 kg CO₂eq/año) refleja no solo las diferencias en tamaño poblacional, sino también en intensidad de uso tecnológico. Los estudiantes, representando el 67% de la muestra, desarrollan actividades académicas que requieren conectividad constante, uso de plataformas educativas digitales, almacenamiento en la nube y comunicación multimedia, patrones que Agrawal (2021) asocia con la transformación de las interacciones sociales y académicas en el contexto digital contemporáneo.

El predominio del internet de banda ancha (70,74%) sobre el internet móvil (40,93%) sugiere una preferencia institucional por conexiones fijas de alta velocidad, lo cual, aunque puede ser más eficiente energéticamente por unidad de datos transmitidos, genera mayor consumo absoluto debido a la disponibilidad constante y el uso intensivo, como señalan Li et al. (2021) en su análisis sobre la relación entre estructura energética digital y emisiones de carbono. Esta preferencia también refleja las demandas de las actividades académicas contemporáneas, que requieren ancho de banda elevado para videoconferencias, streaming educativo y acceso a recursos digitales pesados.

La adopción moderada del almacenamiento en la nube (33,33%) contrasta con las tendencias globales hacia la deslocalización de datos, sugiriendo que la comunidad universitaria aún mantiene prácticas híbridas de gestión de información. Este patrón puede representar tanto una oportunidad como un desafío desde la perspectiva de sostenibilidad: mientras que el almacenamiento local puede reducir las emisiones asociadas a la transmisión de datos, también puede incrementar el consumo energético de dispositivos individuales y la demanda de capacidad de almacenamiento personal, como analizan Arthi & Shahul Hamead (2013) en su estudio sobre provisión de servicios en la nube con conciencia energética.

Los servicios de streaming y comunicación digital muestran patrones de adopción elevados, con el streaming de música liderando (77,41%), seguido por videoconferencias (77,04%) y streaming de video con DSL (76,67%). Estos resultados reflejan la transformación de las prácticas académicas y sociales en el contexto universitario, donde el contenido multimedia se ha convertido en elemento central tanto para el aprendizaje como para la interacción social, tendencia que Fernández et al. (2022) identifican como irreversible en el contexto de la educación superior contemporánea.

La ausencia de diferencias estadísticamente significativas entre facultades (p = 0,502) sugiere que la huella de carbono digital en instituciones universitarias está más determinada por factores institucionales y culturales generales que por especificidades disciplinarias. Este hallazgo contradice parcialmente las expectativas de que facultades con mayor intensidad tecnológica, como Ingeniería, presentarían huellas significativamente superiores. Sin embargo, los datos muestran que, aunque la Facultad de Ciencias de la Ingeniería presenta la mayor huella absoluta (545.637 kg CO₂eq/año), las diferencias no son estadísticamente significativas cuando se controlan otros factores, sugiriendo que las prácticas digitales universitarias tienden a homogeneizarse independientemente del área disciplinaria.

Este patrón de homogeneización puede explicarse por varios factores convergentes. Primero, la infraestructura tecnológica institucional tiende a ser uniforme across facultades, proporcionando acceso similar a recursos digitales independientemente de la disciplina. Segundo, las prácticas pedagógicas contemporáneas han incorporado herramientas digitales de manera transversal, reduciendo las diferencias tradicionales entre áreas técnicas y humanísticas en términos de dependencia tecnológica, como documentan Patino-Toro et al. (2022) en su análisis sobre adopción de software de código abierto en universidades.

La investigación ha confirmado el enfoque que actualmente tienen los dispositivos TIC en la población universitaria, donde se resalta la creciente importancia de las tecnologías de información y comunicación en las actividades académicas, pero también se enfatizan las preocupaciones sobre los efectos negativos de los dispositivos digitales en las interacciones sociales y el medio ambiente. Como señalan Blaj-Ward & Winter (2019), estos hallazgos subrayan la importancia de equilibrar el uso de las TIC para aprovechar sus ventajas mientras se mitigan sus posibles impactos negativos en la vida cotidiana y académica, así como su huella ambiental.

Las emisiones de carbono asociadas con la utilización de tecnologías de la información y comunicación en el entorno universitario revelan la importancia crítica de considerar estas emisiones en la gestión ambiental y la adopción de prácticas sostenibles en las instituciones de educación superior. La medición precisa de la huella de carbono digital, como la realizada mediante la calculadora del Öko-Institut, proporciona información valiosa para el desarrollo de estrategias efectivas de reducción de emisiones en el campus universitario, alineándose con los planteamientos de Battistini et al. (2023) sobre la necesidad de enfoques integrales para evaluar la huella de carbono en organizaciones universitarias multicampus.

La reducción del tamaño de los dispositivos y la falta de visibilidad de las infraestructuras, potenciada por la disponibilidad de servicios en la nube, efectivamente subestiman el impacto ambiental de la tecnología digital, como señalan Tucho & González de Eusebio (2020). Este fenómeno de "invisibilización" del impacto ambiental digital representa uno de los principales desafíos para la concienciación ambiental en comunidades universitarias, donde la percepción de "limpieza" de las tecnologías digitales contrasta marcadamente con su impacto real cuantificado.

Los resultados obtenidos proporcionan una base sólida para el desarrollo de estrategias específicas de mitigación. Las propuestas estratégicas para reducir la huella de carbono digital en la comunidad universitaria, respaldadas por estudios previos como los de Saldaña-Durán & Messina-Fernández (2021) sobre reciclaje de residuos electrónicos en campus universitarios, pueden contribuir significativamente a la sostenibilidad y promover una cultura de reducción del impacto ambiental en la universidad.

La implementación de estas estrategias debe considerar la naturaleza diferenciada del impacto según el tipo de usuario y dispositivo. Para los docentes, que presentan la mayor huella individual, las estrategias deben enfocarse en la optimización del uso de equipos de alta emisión como enrutadores y computadores, así como en la promoción de prácticas de eficiencia energética. Para los estudiantes, cuya huella colectiva es mayor debido al tamaño poblacional, las estrategias deben centrarse en la educación ambiental digital y la promoción de hábitos sostenibles de consumo tecnológico.

La integración de energías renovables en la infraestructura digital institucional, como proponen Akindeji et al. (2019) en su análisis sobre microrredes universitarias basadas en energías renovables, representa una estrategia fundamental para reducir las emisiones asociadas al consumo energético de dispositivos y servicios digitales. Esta aproximación es particularmente relevante considerando que los enrutadores, principales emisores identificados, requieren alimentación eléctrica constante y podrían beneficiarse significativamente de fuentes de energía limpia.

Finalmente, los hallazgos de esta investigación contribuyen al cuerpo de conocimiento sobre sostenibilidad digital en instituciones de educación superior, proporcionando datos específicos sobre patrones de consumo y emisiones que pueden servir como referencia para futuras investigaciones y políticas institucionales. La metodología empleada, combinando enfoques cuantitativos y cualitativos con herramientas de medición estandarizadas, establece un precedente metodológico replicable en otros contextos universitarios, contribuyendo así al desarrollo de un marco conceptual más amplio para la gestión de la sostenibilidad digital en la educación superior, en línea con los objetivos de desarrollo sostenible y las metas de neutralidad de carbono institucional que plantean De Felice & Petrillo (2021) en su modelo "digicircular" para la integración de digitalización y sostenibilidad.

Consideraciones finales

La caracterización integral de la huella de carbono digital en el Campus La María de la Universidad Técnica Estatal de Quevedo, causa un impacto ambiental significativo de 2.816.446 kg CO₂eq/año que desafía la percepción común de las tecnologías digitales como herramientas ambientalmente neutras. Los hallazgos evidencian que los enrutadores constituyen la principal fuente de emisiones (63-80% del total), mientras que la ausencia de diferencias estadísticamente significativas entre facultades sugiere una homogeneización digital transversal que permite implementar políticas de sostenibilidad de manera uniforme. La heterogeneidad en los patrones de adopción tecnológica, con dispositivos fundamentales presentando penetraciones superiores al 85%, ofrece oportunidades diferenciadas para estrategias de mitigación específicas según el tipo de dispositivo y perfil de usuario.

La metodología empleada, integrando enfoques cuantitativos y cualitativos con herramientas estandarizadas como la calculadora del Öko-Institut, establece un precedente metodológico replicable para otras instituciones de educación superior, contribuyendo al desarrollo de políticas públicas sobre sostenibilidad digital en el sector educativo. Los docentes, identificados como el grupo con mayor huella individual, representan una oportunidad estratégica para la promoción de prácticas sostenibles que puedan replicarse en toda la comunidad universitaria, mientras que el impacto colectivo de los estudiantes requiere enfoques centrados en educación ambiental digital y formación de hábitos sostenibles de consumo tecnológico.

En el contexto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, particularmente el ODS 13 sobre acción climática, esta investigación subraya que la sostenibilidad en la era digital requiere una transformación paradigmática que integre infraestructura tecnológica eficiente, políticas institucionales claras, programas de educación ambiental y sistemas de monitoreo continuo. La Universidad Técnica Estatal de Quevedo se posiciona para liderar la transformación hacia un modelo de educación superior digitalmente sostenible, reconociendo que la responsabilidad ambiental digital representa uno de los desafíos más urgentes del siglo XXI, donde las instituciones educativas tienen la oportunidad y obligación de formar una nueva generación de profesionales comprometidos con la sostenibilidad digital y ambiental.

Agradecimientos

A nuestras casas de estudio.

Conflicto de intereses

No se reporta conflicto de intereses.

Referencias

Agrawal, S. R. (2021). Digital Pollution and Its Impact on the Family and Social Interactions. Journal of Family Issues, 42(11), 2008–2021. https://doi.org/10.1177/0192513X20985558

Akindeji, K. T., Tiako, R., & Davidson, I. E. (2019). Use of renewable energy sources in university campus microgrid - A review. In Proceedings of the 27th International Conference on the Domestic Use of Energy, DUE 2019. IEEE. https://doi.org/10.1016/j.egyr.2024.10.026

Arthi, T., & Shahul Hamead, H. (2013). Energy aware cloud service provisioning approach for green computing environment. In 2013 International Conference on Energy Efficient Technologies for Sustainability, ICEETS 2013. IEEE. https://doi.org/10.1109/ICEETS.2013.6533371

Battistini, R., Passarini, F., Marrollo, R., Lantieri, C., Simone, A., & Vignali, V. (2023). How to Assess the Carbon Footprint of a Large University? The Case Study of University of Bologna's Multicampus Organization. Energies, 16(1), 166. https://doi.org/10.3390/en16010166

Bazán-Díaz, L., Uceda-Martos, P., & Vásquez-Ramírez, L. (2022). CO2 emission associated with the growing use of the internet: from 2016 to 2022. In Proceedings of the LACCEI International Multi-Conference for Engineering, Education and Technology, 2022-July. LACCEI. https://doi.org/10.18687/LACCEI2022.1.1.108

Belkhir, L., & Elmeligi, A. (2018). Assessing ICT global emissions footprint: Trends to 2040 & recommendations. Journal of Cleaner Production, 177, 448–463. https://doi.org/10.1016/J.JCLEPRO.2017.12.239

Bilodeau, L., Podger, J., & Abd-El-Aziz, A. (2014). Advancing campus and community sustainability: Strategic alliances in action. International Journal of Sustainability in Higher Education, 15(2), 126–138. https://doi.org/10.1108/IJSHE-06-2012-0051

Blaj-Ward, L., & Winter, K. (2019). Engaging students as digital citizens. Higher Education Research and Development, 38(5), 1009–1023. https://doi.org/10.1080/07294360.2019.1607829

Braulio-Gonzalo, M., & Bovea, M. D. (2020). Relationship between green public procurement criteria and sustainability assessment tools applied to office buildings. Environmental Impact Assessment Review, 81, 106310. https://doi.org/10.1016/j.eiar.2019.106310

Canta Honores, J. L., & Quesada Llanto, J. (2021). Uso del enfoque del estudio de caso: Una revisión de la literatura. Horizontes. Revista de Investigación En Ciencias de La Educación, 5(19), 748–762. https://doi.org/10.33996/revistahorizontes.v5i19.236

Cordella, M., Alfieri, F., & Sanfelix, J. (2021). Reducing the carbon footprint of ICT products through material efficiency strategies: A life cycle analysis of smartphones. Journal of Industrial Ecology, 25(2), 332–342. https://doi.org/10.1111/jiec.13119

De Felice, F., & Petrillo, A. (2021). An interdisciplinary framework to define strategies for digitalization and sustainability: Proposal of a 'digicircular' model. IET Collaborative Intelligent Manufacturing, 3(1), 22–30. https://doi.org/10.1049/cim2.12013

Fernández, A. M., Reyes, M. J., & López, M. I. V. (2022). Tecnologías de la información y comunicación (TIC) en formación y docencia. FMC - Formación Médica Continuada En Atención Primaria, 29(3), 28–38. https://doi.org/10.1016/J.FMC.2022.03.004

García Sánchez, M. del R., Reyes Añorve, J., & Godínez Alarcón, G. (2018). Las Tic en la educación superior, innovaciones y retos / The ICT in higher education, innovations and challenges. RICSH Revista Iberoamericana de Las Ciencias Sociales y Humanísticas, 6(12), 1–19. https://doi.org/10.23913/ricsh.v6i12.135

Gröger, J. (2020). Digitaler CO2-Fußabdruck. Öko-Institut e.V.

Kamilaris, A., Ngan, D. T. H., Pantazaras, A., Kalluri, B., Kondepudi, S., & Wai, T. K. (2015). Good practices in the use of ICT equipment for electricity savings at a university campus. In 2014 International Green Computing Conference, IGCC 2014. IEEE. https://doi.org/10.1109/IGCC.2014.7039176

Kapuka, M., Shumba, O., & Munthali, W. (2017). Students' attitudes to paper consumption in relation to carbon emissions and the impact of electronic course documents. Southern African Journal of Environmental Education, 33(1), 1–13. https://doi.org/10.4314/sajee.v.33i1.7

Li, G., Jin, Y., & Gao, X. (2023). Digital transformation and pollution emission of enterprises: Evidence from China's micro-enterprises. Energy Reports, 9, 660–667. https://doi.org/10.1016/j.egyr.2022.11.169

Li, Y., Yang, X., Ran, Q., Wu, H., Irfan, M., & Ahmad, M. (2021). Energy structure, digital economy, and carbon emissions: evidence from China. Environmental Science and Pollution Research, 28(45), 65239–65259. https://doi.org/10.1007/s11356-021-15304-4

Liendo, C. G., & Servent, P. A. (2011). Pensar para la producción audiovisual multiplataforma para la Televisión Digital. Pangea. Revista de Red Académica Iberoamericana de Comunicación, 1(1), 1–10. https://doi.org/10.52203/pangea.v1i1.22

Malmodin, J., & Lundén, D. (2018). The energy and carbon footprint of the global ICT and E & M sectors 2010-2015. Sustainability (Switzerland), 10(9), 3027. https://doi.org/10.3390/su10093027

Patino-Toro, O. N., Valencia-Arias, A., Gomez-Molina, S., & Bermeo-Giraldo, M. C. (2022). Open-Source Software Adoption Among University Students in Emerging Countries. Revista Iberoamericana de Tecnologias Del Aprendizaje, 17(2), 173–182. https://doi.org/10.1109/RITA.2022.3166950

Patsavellas, J., & Salonitis, K. (2019). The carbon footprint of manufacturing digitalization: Critical literature review and future research agenda. Procedia CIRP, 81, 629–634. https://doi.org/10.1016/j.procir.2019.04.026

Roux, V. (2020). Cadena Operativa, redes tecnológicas e interpretaciones sociológicas. Cuadernos de Prehistoria y Arqueología de La Universidad de Granada, 30(0), 395–418. https://doi.org/10.30827/cpag.v30i0.15370

Saldaña-Durán, C. E., & Messina-Fernández, S. R. (2021). E-waste recycling assessment at university campus: a strategy toward sustainability. Environment, Development and Sustainability, 23(2), 2209–2226. https://doi.org/10.1007/s10668-020-00683-4

Sampedro Guamán, C. R., Machuca Vivar, S. A., Palma Rivera, D. P., & Villalta Jadan, B. E. (2021). Impacto ambiental por consumo de energía eléctrica en los Data Centers. Dilemas Contemporáneos: Educación, Política y Valores, 8(1). https://doi.org/10.46377/dilemas.v8i.2786

Santarius, T., Dencik, L., Diez, T., Ferreboeuf, H., Jankowski, P., Hankey, S., Hilbeck, A., Hilty, L. M., Höjer, M., Kleine, D., Lange, S., Pohl, J., Reisch, L., Ryghaug, M., Schwanen, T., & Staab, P. (2023). Digitalization and Sustainability: A Call for a Digital Green Deal. Environmental Science and Policy, 147, 1–10. https://doi.org/10.1016/j.envsci.2023.04.020

Steenhof, P., Weber, C., Brooks, M., Spence, J., Robinson, R., Simmonds, R., Kiddle, C., Aikema, D., Savoie, M., Ho, B., Lemay, M., Fung, J., & Cheriet, M. (2012). A protocol for quantifying the carbon reductions achieved through the provision of low or zero carbon ICT services. Sustainable Computing: Informatics and Systems, 2(1), 1–11. https://doi.org/10.1016/j.suscom.2012.01.001

Szyszka, M., Tomczyk, Ł., & Kochanowicz, A. M. (2022). Digitalisation of Schools from the Perspective of Teachers' Opinions and Experiences: The Frequency of ICT Use in Education, Attitudes towards New Media, and Support from Management. Sustainability (Switzerland), 14(14), 8339. https://doi.org/10.3390/su14148339

Tucho, F., & González de Eusebio, J. (2020). El impacto medioambiental de los dispositivos TIC. Revista Internacional de Comunicación y Desarrollo (RICD), 3(13), 1–16. https://doi.org/10.15304/ricd.3.13.7249